撹拌講座 貴方の知らない撹拌の世界

- HOME

- 製品・ソリューション

- 撹拌槽

- 撹拌講座

- 初級コース その12:撹拌講座の総括

その12

撹拌講座の総括

その12

撹拌講座の総括

今回は、 過去11回に亘る撹拌講座初級コースの総括です。 読者の皆さんには、 大変お世話になりました。

この初級コースを通じて、 最も皆さんへお伝えしたかった事は、 初回の講座でもお話しましたが、 『撹拌装置とは、 ジューサーミキサーや洗濯機という名称からも分かる通り、 「それを使用する人の目的(WHAT)」が名称になっておらず、 「手段(HOW)」が装置の名称になっている』ということです。

産業界で撹拌装置といわれているものは、 粉を溶解したいのか(溶解槽)、 結晶を析出させたいのか(晶析槽)、 乳化物を得たいのか(乳化槽)、 ポリマーへ水素を付加させたいのか(水添槽)等々、 いろんな目的(WHAT)を持っています。 撹拌装置を製造する人も、 それを使う人も、 このWHATをきちんと認識して、 確認し合うことで、 初めてその撹拌装置の混ぜ方(HOW)の議論へ移れるのです。

とは言っても、 いくつかのWHATが同時進行する場合がありますし、 非ニュートン流体での物性変化やスケールアップ等の面で、 現在の撹拌技術が全ての単位操作への影響度合いを正確に表現できているとは言い難いところもあります。 これが、 「撹拌は難しい。 実験式だらけで経験論だ」とか、 「化学的に体系化し難い学問だ」と言われる理由です。 また、 そうであるからこそ、 撹拌技術やスケールアップ等をテーマにした講演会では、 数多くのユーザーが集まるのでしょう。

さて、 本講座の執筆にあたり、 どのように「撹拌講座の総括」をしたものかと考えましたが、 まずは、 各講座のキーワード(伝えたいキャッチフレーズ)を羅列してみました。 過去の講座の目次のようになっていますが、 並べてみると撹拌のポイントとなる部分が解り易くなっているかもしれませんね。

撹拌講座初級コースを振り返ろう。

-

- 貴方は、 何のために混ぜたいのか?混ぜる行為は手段。 その目的は何?

- 混ぜたい物の性格(物性)とその変化を知る。

- 液の流れは、 翼と槽とインターナルの三位一体。

-

- 撹拌槽の内部は、 単位操作のオンパレード。

無数に存在する選択肢から重要な単位操作を見極める。

目的、 機能、 因子の見極めが品質・生産性の向上につながる。

- 撹拌槽の内部は、 単位操作のオンパレード。

-

- 非ニュートン流体は、 ずり速度(翼回転数)で見かけ粘度が変化する。

-

- 撹拌槽は巨大な回転型粘度計である。 撹拌翼は粘度計ロータ。

- 撹拌槽の運転データ(回転数と動力)から流れが見える。

-

- 運転時の動力変化から槽内の粘度変化がイメージできる。

-

- 動力への影響因子は、 乱流と層流で異なる。 また、 邪魔板の有無にも注意が必要。

-

- 撹拌レイノルズ数は槽内全域の乱れ具合を表現できているのか?

- マックスブレンド®は究極の無限段パドル翼と言える。

-

- 撹拌槽のスケールアップは、 巨大なお好み焼き。 お味はいかが?

-

- スケールアップの勘処3箇条。

ラボ試験段階は、 予想される実機サイズのスケールダウンデータを取ろう。

乱流域での回転数一定のスケールアップは動力過大で非常識。

スケールアップ前後で保持したい機能をイメージする。

- スケールアップの勘処3箇条。

-

- 伝熱能力は、 伝面とU値と温度差の掛け算で決まる。

- 温度差は運転側の都合で決まり、 「伝面×U値」が装置特性となる。

- 伝熱コイル増大は、 槽内均一性とのトレードオフ。

- U値は、 串刺しおでん。 撹拌条件が影響するのは、 槽内側境膜伝熱係数のみ。

-

- U値の改善は、 5因子の中で伝熱抵抗の大きな因子を改善すべき。 乱流域では槽壁面の金属抵抗が律速になる場合もあり注意が必要。

- 回転数を上げて、 槽内側境膜伝熱係数とU値の向上を図ることは、 動力増大に比べて効果が小さい。

- 粘度だけでなく、 熱伝導度や比熱の違いで境膜伝熱係数は大きく変わる。

以上、 短いセンテンスですが、 撹拌技術を語る上で深い意味がある項目ですので、 気になったキーワードがあれば、 過去の講座を読み返してみて下さい。

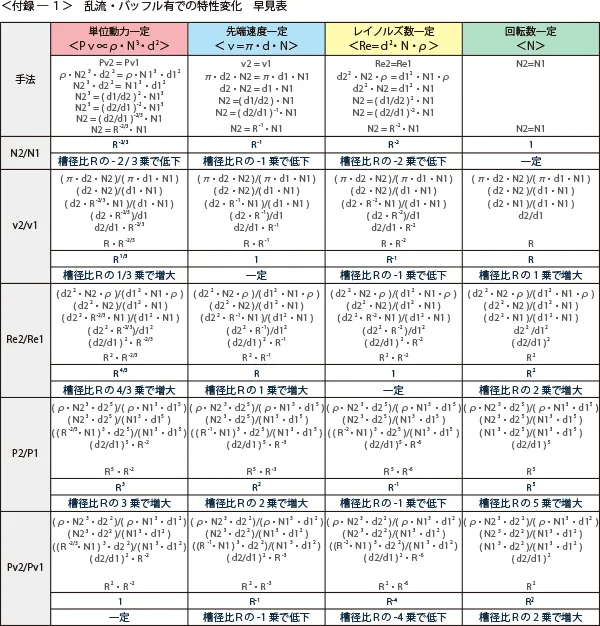

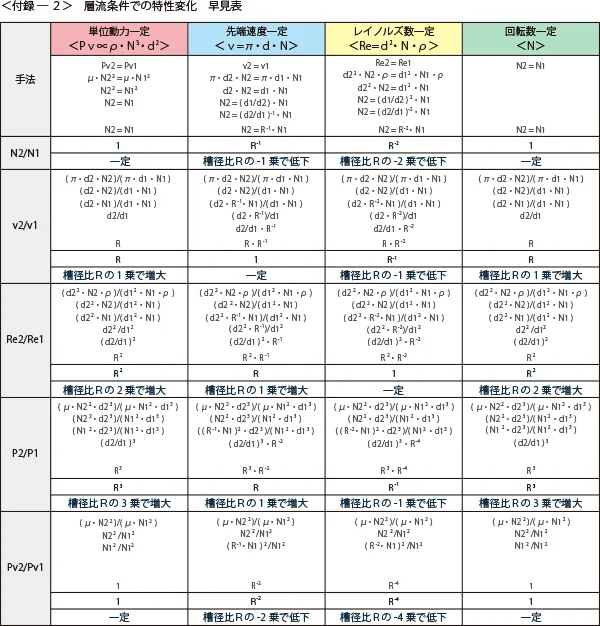

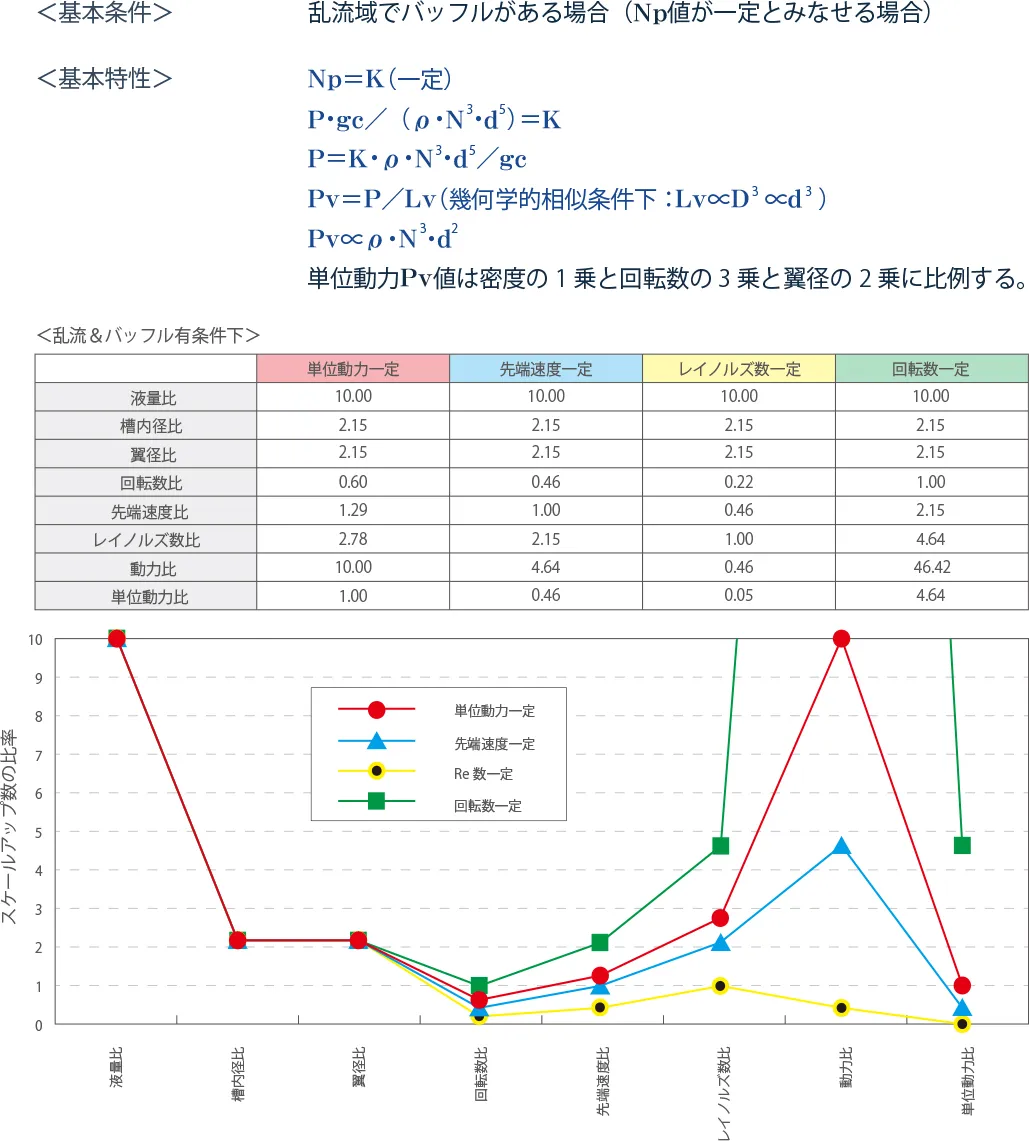

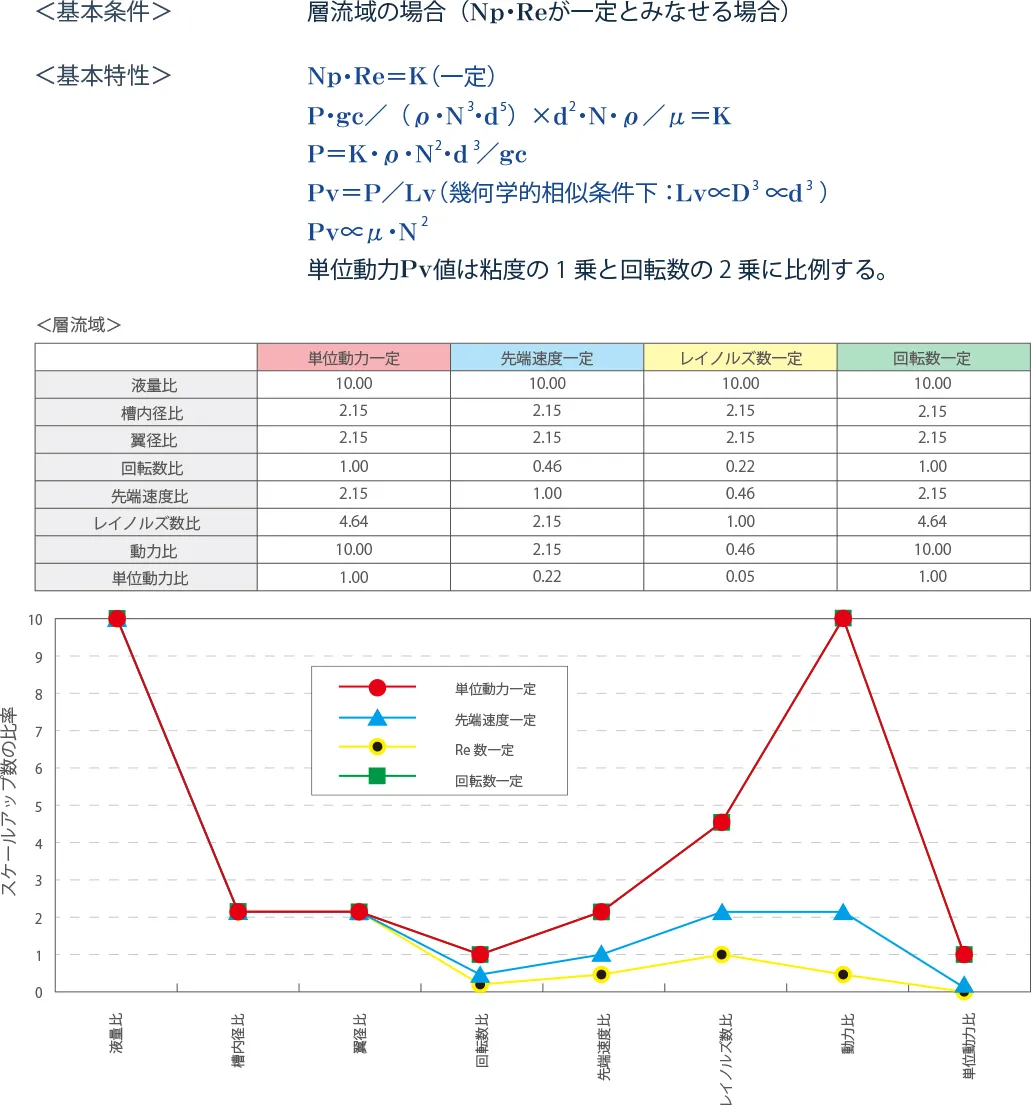

また、 本講座の中ではいろんな無次元数が出てきましたね。 長さの次元がないのでサイズが変わるスケールアップには便利な指標ですが、 代表長さや代表速度の選定面で少し無理をしている部分もありますね。 各講座では部分的に説明してきましたが、 乱流と層流での2パターンで、 スケールアップ前後での各因子の変化をグラフに整理してみました。 また、 その変化度合いの計算方法の一括表も付録-1と付録-2に示します。 各スケールアップ手法で、 特性値がどう変化するのかのイメージを持ってみて下さい。

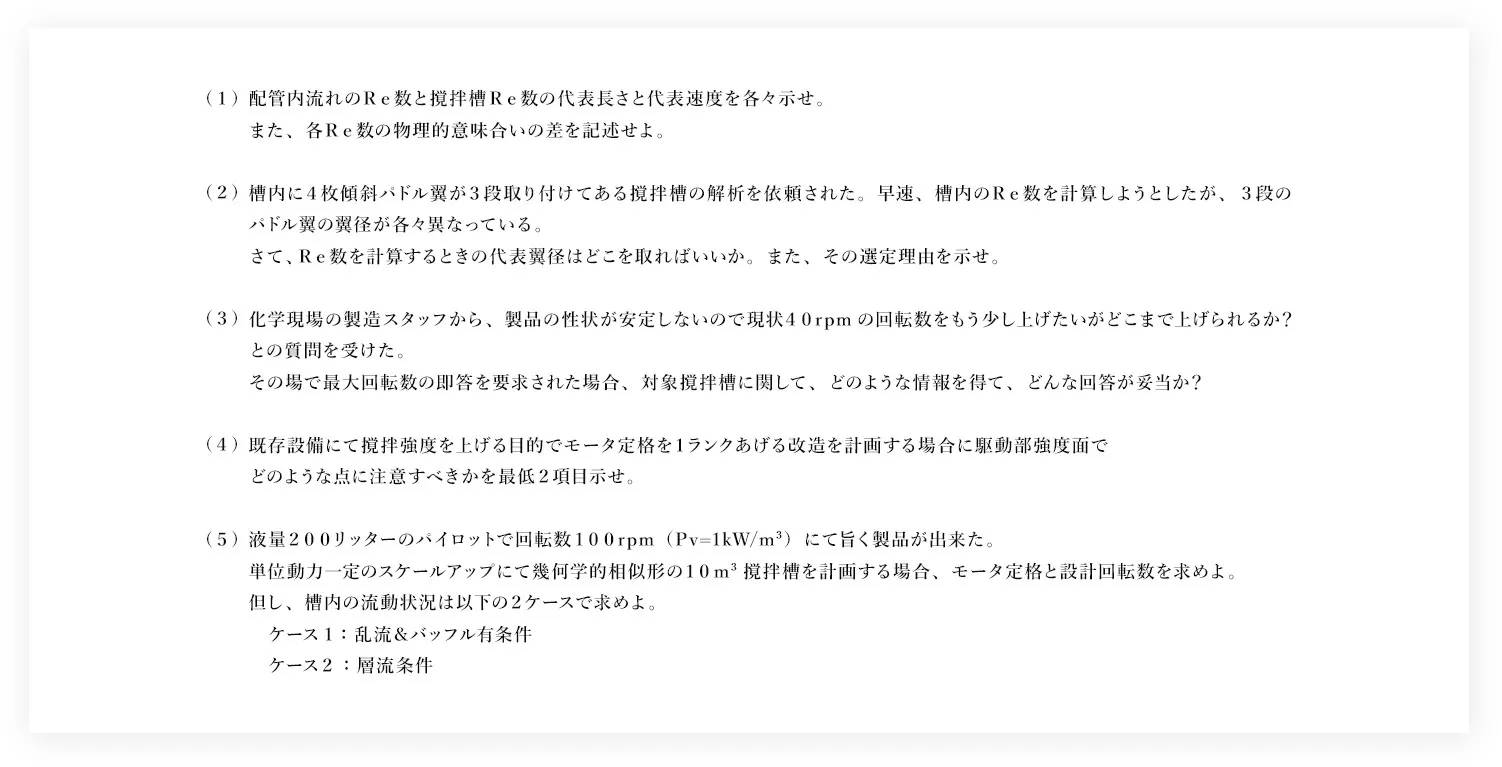

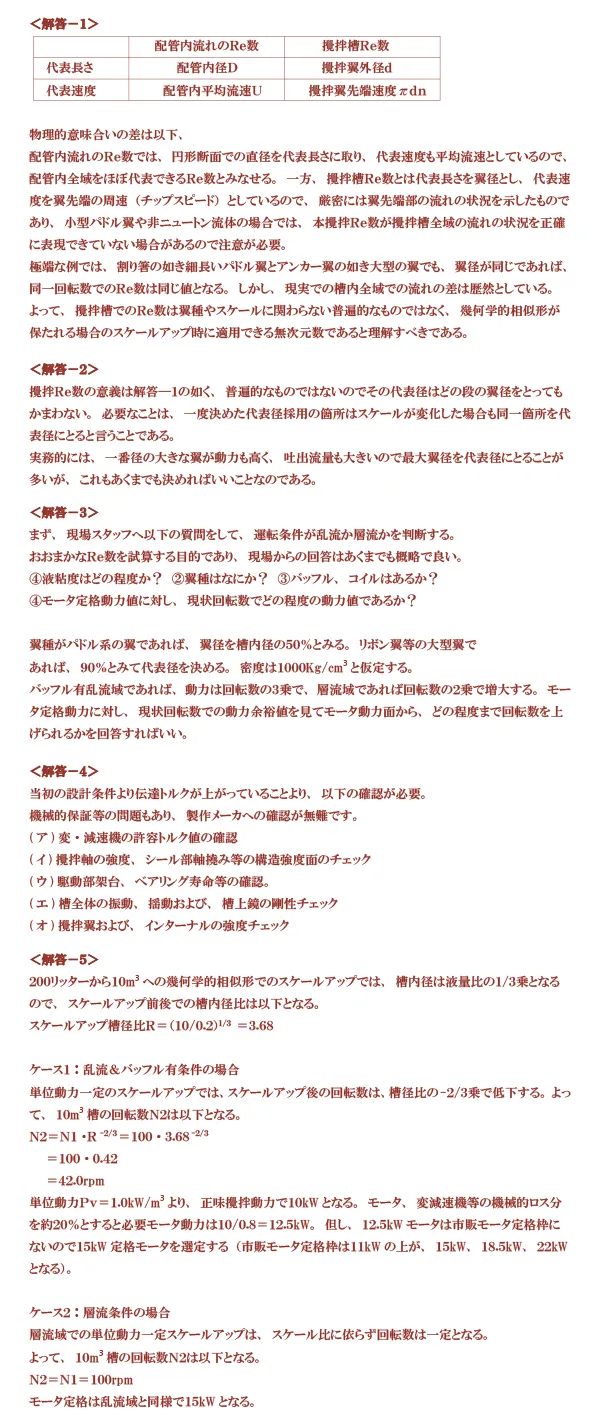

さて、 初級コースの総括ということで、 以下の演習問題を卒業試験とします。 真面目に本講座で勉強してきた皆さんには簡単すぎるかもしれませんが、 ぜひチャレンジしてみて下さい。

腕試し!初級コース卒業試験にチャレンジしてみよう。

初級コースの総括

三十数年前の某大学教授の語録を紹介します。 学生の時には、 「ほえ?」と聞き飛ばしていましたが、 今では企業でエンジニアとして仕事をする上で、 とても大切なことだと実感しています。 以前に本講座の中で撹拌槽のスケールアップは、 「理論6割、 度胸2割、 残りの2割は運だ!」とお伝えしましたね。 ある読者さんから、 「撹拌機メーカーが度胸と運で4割とは大丈夫か?もっと頑張れ!」との叱咤激励もありました。 お伝えしたかったことは、 この「度胸」と「運」とは単に蛮勇をふるうことではなく、 個々のエンジニアによる「ある仮説(決断)」と「その確度」という意味なのです。

つまり、 若い時から沢山の決断をして、 沢山の失敗を経験して、 必要ないくつかの勘所(かんどころ)が身についてくれば、 「度胸」と「運」はそのエンジニアの身体の中に宿るのだということをお伝えしたかったのです。

企業のエンジニアには、 与えられた仕事のQCD(品質・コスト&納期)を全うする責務があります。 時間には制限があり、 延々と机上の空論を続けることは出来ません。 より良い品質の製品を、 計画した原価と期間で完成させることが工学の使命です!

サービスの理想とは、 ワン・クリックで買い物が出来るというような「いつでも、 どこでも、 誰にでも」ですが、 日本人特有のおもてなしとは、 「今だけ、 ここだけ、 貴方だけ」だそうです。 われわれは、 お客様へ技術のおもてなしを提供できる会社であり続けたいと考えておりますので、 これからも住友重機械プロセス機器を宜しくお願い致します。

「工学」とは決めること!

「科学」と「工学」が異なる点は、 前者が「解る」ことを目的としているのに対し、 後者は「決める」ことを目的としていることである。工学では「決める」ことが「解る」ことより大切であるから、 極端な場合には、 解らなくても決めることがあり得るが、 出来るだけ合理的に決める努力をすることも工学の役割である。

「決める」ことを「意思決定」と呼ぶ。 化学工学における意思決定は、 ①研究・開発段階、 ②計画・設計段階、 ③運転・管理段階に大きく分類することができる。

①においては、 不確定性が大きい段階で抽象的な意思決定を要求されるが、

③においては、 不確定性が少なく非常に具体的な意思決定を要求される。

②はこれらの中間である。

- 撹拌講座 初級コース

-

- はじめに 撹拌の基礎用語

- その1 基礎の基礎、 撹拌を理解する3つのポイント

- その2 「撹拌の目的」の具体例

- その3 「粘り気」の単位が粘度

- その4 撹拌槽を巨大な粘度計と考えてみよう

- その5 動力変化で流れが見えますか(前編)

- その6 動力変化で流れが見えますか(後編)

- その7 撹拌Re数の本質を知ろう

- その8 スケールアップの基礎の基礎

- その9 スケールアップの基礎

- その10 撹拌槽の伝熱性能とは?

- その11 槽内側境膜伝熱係数hiとは?

- その12 撹拌講座の総括

- 撹拌講座 実践コース

-

- はじめに 撹拌講座SEASON Ⅱ

- その1 運転液量、 粘度、 密度の3情報で、 撹拌槽の基本仕様をすぐ決めろ!

- その2 既設生産ラインの撹拌槽の生産性を上げる対策案を出せ!(前編)

- その3 既設生産ラインの撹拌槽の生産性を上げる対策案を出せ!(後編)

- その4 高粘度液のスケールアップでは、流れの変化を見逃すと致命傷になる!

- その5 金魚も知っている!ガス吸収の原理とメカニズム(気液撹拌/前編)

- その6 ガス吸収槽の設計では通気条件の確認を怠るな!(気液撹拌/後編)

- その7 水添槽では運転中に主役が交代する?

- その8 スケールアップで撹拌翼への要求機能が変わる?

- その9 高粘度重合反応のスケールアップでは、脱揮性能を見落とすな!